早在1933年 蒋介石开始秘密备战建设

从一些史料中可窥见,蒋介石的抗日之心一早萌生,无奈20世纪30年代初,中国国力羸弱,内有中共在野威胁政权,外有日本侵华;前有各列强瓜分,积贫积弱,后有日本蓄势待发、野心勃勃。国民政府内外交煎,毫无把握迎战。为了更有底气地开战,“使中国不亡”,蒋介石多方斡旋,过程中其抗日思想逐步清晰明确,并付诸实践,最早在1933年便开始了秘密备战建设。

中日实力差距极其悬殊

根据刘庭华《中国抗日战争与第二次世界大战系年要录统计荟萃》,截至七七事变,中日的军事实力呈现出极大的差距。

“七七”事变前,中日陆军师级编制对比中,人数方面日本是中国的两倍,日本的枪械是中国的近三倍,轻机枪、重机枪、掷弹筒都达到了中国的两倍,野山炮更是达到了中国的五倍——中国12门,日本64门。按照数据估算,中国两个师还不一定达到日本1个师团的实力。

彼时,日本工业总产值达到中国的4.4倍(60亿美元对13.6亿美元),钢铁、石油、铜产量日本均是中国的百余倍。军用设施方面,中国基本无能力生产飞机、坦克、大口径火炮和汽车,而那时的日本在军工制造方面世界领先。

中国空军在七七事变时只有600架飞机,其中作战飞机305架,约为日本的19%。全部从欧美进口,维护困难。少量国产飞机因大多数部件需要进口而无法起飞。到抗战开始,只有223架飞机能参战,能执行任务的飞行员只有620人。而早在1920年代,日本海军旗下的十艘航空母舰在“太平洋战争”开始时,就已是世界上最大乃至最先进的航母舰队之一。

中国的陆军情况也不佳,总计200万人,步兵182个师,其中蒋介石中央政府直辖的只有70个师(所谓中央军)。这70个师中,有40个接受过德国人训练,装备较好。其他各师实力仅为编制数的50%~70%。军需补给、人员补充能力和日军有较大差距,征兵制刚刚在部分地区实行。

中国海军更是无法和日本匹敌,1937年6月,日本海军总计有舰船285艘,排水量115.3万吨。实力仅次于英美,居世界第三位。

“七七”事变前夕,中国海军共有120多艘舰船(包括东北海军、广东海军),总排水量11万吨,约占日本10%。其中,作战舰艇60多艘,排水量6万多吨。中国海军不但数量绝对劣势,而且舰龄老化,最大的巡洋舰海圻号是1896年光绪时代从英国进口的,舰龄已41年。装备最好的海琛号,是1898年从德国进口的,排量仅为2950吨,航速每小时19公里,有150口径舰炮3门,105口径舰炮8门,47口径舰炮4门,370毫米鱼雷发射管1具。日本的妙高、高雄等巡洋舰排水量是13000吨,航速每小时61公里,有200口径舰炮10门,127口径舰炮16门或8门,61口径4联装鱼雷发射管2具或4具。无论个头、速度、火力都高出中国几个档次。

1937年中国的航空工业才刚起步,六七年前的中国空军几乎是原始状态。国民政府在1928年才开始设立航空署,下辖4个航空队,只有24架飞机。1931年在杭州笕桥创办中央航空学校,尔后逐步收编各省军阀的航空部队,才正式建立了统一的空军。

数年内,中国除了在军事方面翻新了列阵,在国防工事、经济建设、外交求援方面,国民政府也是一早做了准备。在正式宣布抗战前的早期,蒋介石多次强调“争取时间为抗日做准备”,从国民政府秘密进行的一些措施便可窥见。

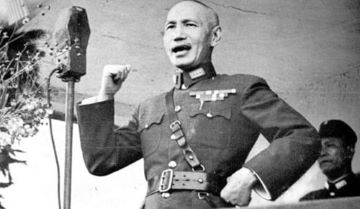

蒋介石“卧薪尝胆”式的抗日决心

早在1928年北伐战争中,日军制造的“济南事件”就让国民革命军遭到巨大损失,而当时心系统一大业的蒋介石虽选择了忍让、拒不还手,但其抗日的复仇思想早已萌生,他在日记中写道:“不屈何以能伸,不予何以能取。犯而不校,圣贤所尚,小不忍则乱大谋,圣贤所戒。慎之!勉之!”

《蒋总统秘录》中记载,南京国民政府底定关内后,蒋介石回忆北伐经历中的济南事件时,曾痛心疾首地说:“明知种种挑衅,为帝国主义与革命势力两不相容之确证,却又不得不为避免革命顿挫而竭力忍受;但对方态度简直不复以国家待我中国,且不以人类待我国人。此种欲忍不能,欲发不能之苦况,永留在余之脑海,虽千年万年,亦难磨灭!”

由上可见,蒋介石的抗日意念一早萌现,但其抗日思想经历了一番转变,由“攘外必先安内”转向“持久抗战”、“以时间换取空间”,其间国民政府从未放弃求援国际势力,多方外交,必要时请求国际调停的策略。

在早期,蒋介石一直希望以外交方式抵御日本的外侮。九一八事变后,蒋介石寄希望于诉诸国际联盟,避免冲突正面化。当时笃信“攘外必先安内”的他正坐镇南昌,指挥30万大军围剿江西红军。

数月后发生在上海的“一二八”事变也同样,起初蒋介石下令十九路军交防,意在避免冲突正面化。同时,仍旧寄望于国联出面调停。苦战数月后,在国联的积极斡旋下,中日签订了《淞沪停战协议》,日军得以在沪驻军,国民政府迁都洛阳。